阿·托尔斯泰是一位跨越了沙俄和苏联两个历史时期的俄罗斯作家,善于描绘大规模的群众场面,安排复杂的情节,塑造不同的任务形象,是公认的俄罗斯文学语言大师。其熟为人知的代表作《苦难的历程》。他的很多作品被搬上荧幕,并多次荣获苏联国家奖。

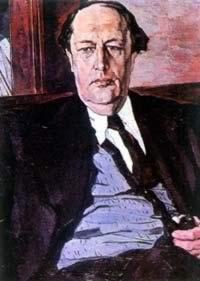

阿·托尔斯泰

阿·托尔斯泰的母亲是一位作家,继父博斯特罗姆19世纪60年代俄罗斯进步社会活动家的继承者、自由党人,受到家庭的教育与影响,从小热爱文学。1901年,进入圣彼得堡工学院,阿·托尔斯泰创作了第一批诗,都是模仿涅克拉索夫和努森的作品,所以并不成功。第一次世界大战爆发后,他以战地记者身份上前线,体会到了战争的残酷和现实的无奈。写了一些关于战争的随笔、特写、戏剧等作品。如:《途中寄语》(1915)、《美丽的夫人》(1916)、《恶灵Нечистая сила》和《燕子Касатка》(1916)、《苦命的花》(1917)等。

1917年阿·托尔斯泰抱着热切的希望迎接了二月革命,然而,接着爆发的十月社会主义革命,令他感到困惑和苦闷,于是在1918年离开祖国,流亡国外。流亡期间,写作了中篇小说《尼基塔的童年》(1920-1922),并完成了《苦难的历程》三部曲的第一步《两姊妹》(1922)。此外,还创作了科幻小说《艾里达》(1922-1923)。

1923年,阿·托尔斯泰返回苏联,好客的他经常与一些天才的作家、演员、音乐家聚会。他的文学创作也迎来新的阶段,写出了一系列批判资本主义社会的优秀作品,如:短篇小说《海市蜃楼》(1924)、《五人同盟》(1925),长篇讽刺小说《涅夫佐罗夫的奇遇或伊比库斯》(1924),科学幻想小说《加林工程师的双曲线体》(1925-1927),反映现代生活的小说《蓝色的城》(1925)等。代表作三部曲《苦难历程》的后两部《一九一八年》(1927-1928)和《阴暗的早晨》(1940-1941),也在这个时期完成。并花费16年完成了历史小说《彼得大帝》。

代表作

《苦难历程》

是阿·托尔斯泰的代表作,从构思到完成,历时20载。三部曲的第一部《两姊妹》侧重描写的是主人公个人的命运,反映的是个人对时代的感受,带有"家庭生活"小说的特点。第一次世界大战前夕到十月革命前夕的俄国社会动荡不安,但是作为俄国资产阶级知识分子典型的4个主人公却都沉湎于个人的爱情而置身于社会斗争之外,生活十分空虚。小说第二部《一九一八年》则开始转向了史诗式的描写。作者在国内战争的巨大历史画面上展示人物的命运。在暴风骤雨的年代里,4个主人公的个人生活都遇到了不幸,但在斗争中有的找到了革命的真理,有的仍在进行艰苦的探索。小说最后一部《阴暗的早晨》在同样广阔的背景上描写了1919年前后苏联人民抗击外国干涉者和白匪军的英勇斗争,4个主人公也在经历了洗炼之后,先后走向了革命。他们在莫斯科重逢,并一起倾听了列宁关于电气化计划的报告。小说预示着"阴暗的早晨"以后将迎来幸福的、阳光明媚的白天。

小说书名取自俄国古经《圣母的苦难的历程》,点出了这部史诗的主题:通过卡嘉、达莎和她们所爱的人捷列金和罗欣所经历的彷徨、苦闷、探索、追求,最后走向革命的苦难历程,揭示了知识分子只有与苏维埃俄罗斯相结合才会有出路和幸福的真理,用作者的话来说,他的《苦难的历程》也就是知识分子"失去了祖国而又重新得到了她"的历程。小说广泛地描写了在旧世界崩溃和新世界诞生这一历史转折时期俄罗斯的生活,真实地展现了布尔什维克党领导俄国人民取得的历史性胜利,并且着重展现了俄国知识分子在大时代的血与火的考验中,逐步走向革命的曲折道路。小说也是作者本人所经历的长期而又复杂的精神探索的艺术反映。小说语言朴素,情节生动,心理刻画细腻,结构具有史诗风范。

阿·托尔斯泰作品

阿·托尔斯泰作品

《彼得大帝》

本书为长篇小说,主要描写彼得大帝一生的业绩及其对俄国的贡献,展现了俄国十七世纪末十八世纪初宏伟壮阔的生活图景和历史事件。[2]

小说共分三卷,第一卷发表于1930年,主要描写了彼得为争取权力而进行的斗争,描写了宫廷贵族之间的

倾轧,描写了彼得为促进国家西欧化而采取的最初一些措施。第二卷出版于一九三四年,描写了彼得为夺取水域而进行的斗争,描写了西欧各国之间的冲突,描写了彼得为准备"北方战争"而从事的外交和军事活动。

第一、二卷仅仅是第三卷的一支序曲,而第三卷才是长篇小说最主要的部分。它将描写彼得大帝的立法工作和改革活动,描写俄国军队保卫尤里耶夫和纳尔瓦城的英勇斗争,还将描绘国际上的叱咤风云和西方一些国家──法国、波兰和荷兰的绚丽多姿的图景。

本篇文章关键词:俄罗斯文化、俄语学习

本篇文章关键词:俄罗斯文化、俄语学习